正規品より小さすぎる、大きすぎるもの。サイズ不選別品も。

例)小さめの玉ねぎ

※2021年4月~2025年3月累計フードロス削減&生産者支援量

正規品より小さすぎる、大きすぎるもの。サイズ不選別品も。

例)小さめの玉ねぎ

正規品と比べて形が歪なもの。乱形のもの。

例)鬼花トマト

色ムラや変色があるもの。

例)青春色づきミニパプリカ

外皮やパッケージに傷があるもの。

例)わけありネーブル

収穫量や漁獲量が少ない品種を、選別せず一緒にお届け。

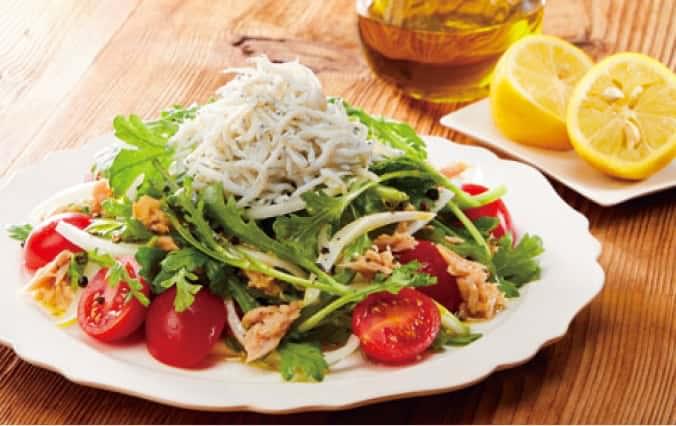

例)ふぞろいちりめんつ

品質は正規品と同じ、厳しいRADIX基準を守ります。 鮮度を重視し、しなびた見切り品は届けません。さまざまな規格外品との出会いを通じ、自然の豊かさや多様な食材の個性に触れる新しい食の体験を届けます。

規格外や豊作のキャベツを中心に、6種類の国産野菜入りの具沢山な大粒餃子。噛みしめるほどに野菜とお肉のうまみが広がります。

ベビーリーフが大きく育ちすぎてしまったというだけの理由で、かつては廃棄されていました。えぐみが少なく、爽やかな香りとやわらかな食感はサラダにぴったりで、春菊が苦手な方にまで好評の味わいです。

ふぞろい品人気の火付け役的ヒット商品。高級なイメージのあるホタテも、大きさのバラツキさえ気にしなければ、もっと気軽にたっぷり味わえます。

2005年に世界自然遺産に登録された「知床」では、エゾ鹿による様々な獣害が起きています。ただ駆除するのではなく、おいしくいただくことでエゾ鹿を害獣ではなく森の恵みに。日々の食卓を森林保全につなげたい、らでぃっしゅぼーやとの取り組みについて、エゾ鹿の食肉加工を行う『知床エゾシカファーム』を訪ねました。

規格外や豊作の食材をより手軽に多くの方に味わっていただきたい。そんな想いでふぞろいRadishの商品開発に取り組む中で、加工メーカーさんの協力は不可欠です。規格外の茶豆を使って他に類を見ないピザを作ってくれた千葉県にある「石窯ピザ南風堂」さんを訪ねました。

全国有数のレモンの生産地である広島県。近年のレモン人気に比例し、国産レモンの需要は高まっていますが、一方で後継者不足等の課題を抱えています。規格外のレモンを使った商品を通して地元産業を盛り上げる活動を行っている広島県の「とびしま柑橘工房」さんを訪ねました。

2023年1月25日に開催された、国際交流基金×ベルリン日独センター共催シンポジウム「日独対話から考える食の未来」の記録動画をご紹介。国際的な有識者による基調講演をはじめ、ふぞろいRadishの取組み紹介の様子を視聴できます。

※国際交流基金公式Youtubeチャンネルに移動します。

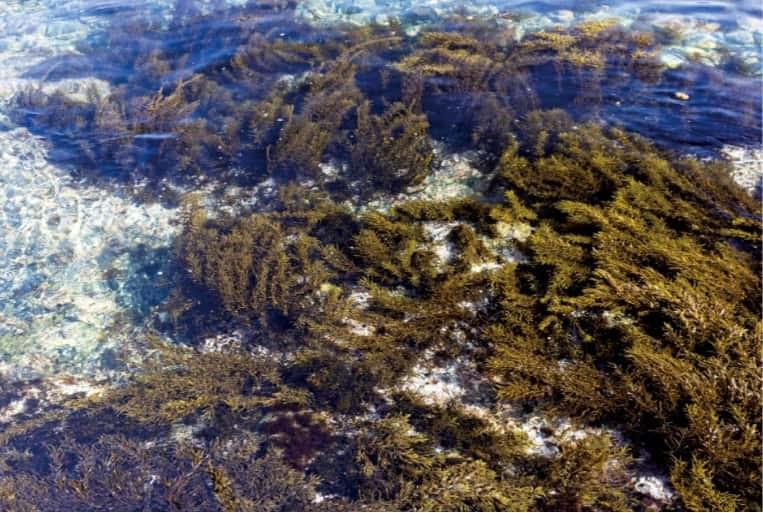

「藻場(もば)」が衰退する「磯焼け」の要因のひとつが、低利用魚「アイゴ」。藻場の復活を目指し、アイゴの商品化に挑む大分の「やまろ渡邉」さんを訪ねました。

※「おはなしSalad」サイトに移動します。

食品工場で発生する「副産物」は、食べられるのに活用しきれず廃棄されることも。「工場のフードロス」削減を目指した取り組みを紹介します。

「ふぞろいお魚レスキューくらぶ」を手がける長崎・佐世保魚市場。そこで知った「未利用魚」は、未知なる魚との出会いの扉でした。

らでぃっしゅぼーや会員さまにご応募頂いた、ふぞろいきのこを味わい尽くすレシピをご紹介します。

「ふぞろいセロリの野菜だし」に使われている、ふぞろいセロリ(有機セロリの幼葉や芯)の生まれる現場をレポートします。

『ふぞろいRadish』1周年を記念して、これまでの活動実績やお客様の意識調査結果を、感謝のメッセージとともにお伝えします。

愛媛県宇和海で営まれるカタクチイワシ漁。わずか2~3mmの細かな網目にかかる、海の仲間達(メンツ)の正体は?

その年の天候に影響される「豊作」や「不作」、自然災害による突発被害など、難易度の高い食材をおいしくレスキュー!

千葉県でにんじんを栽培をする有機栽培 あゆみの会の生産者・伊藤晴夫さんの畑を訪ねました。

母貝であるアコヤ貝の大量へい死という困難に直面している真珠養殖と、ふぞろいパールの誕生秘話をご紹介。

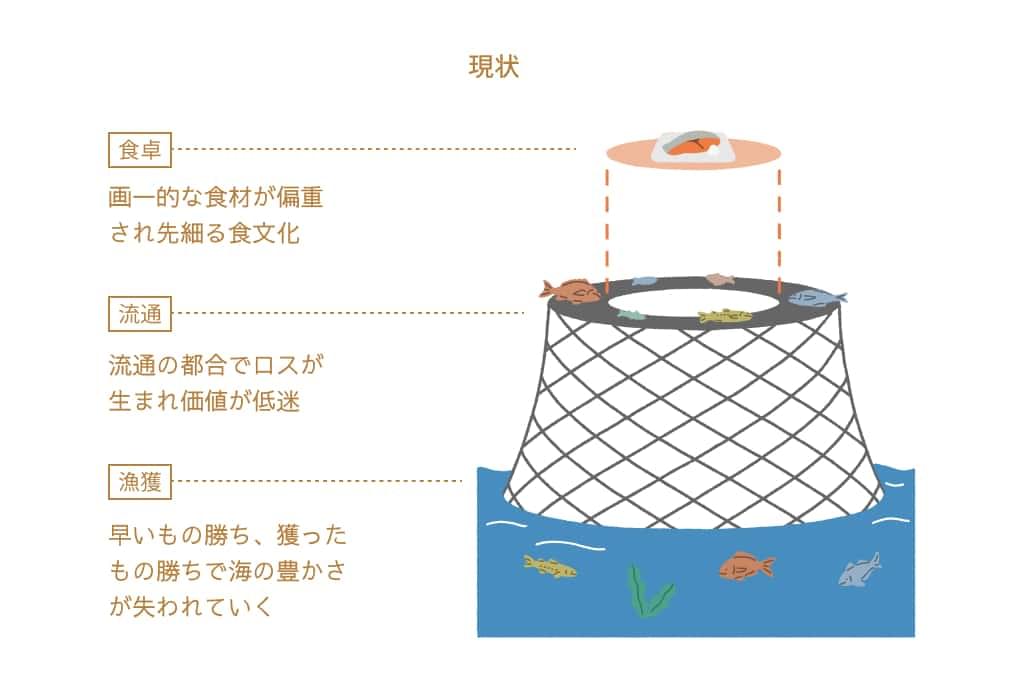

限りある水産資源の活用を目指し、海のフードロス削減と水産業者支援のための3本柱の取り組みを開始しました。

ご家庭でのフードロス削減の試みも、ここまで進化しています!

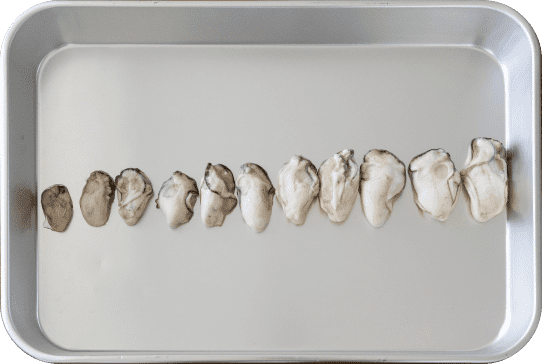

同じ湾内でも、成長にばらつきがでる牡蠣。広島県呉市、牡蠣の養殖がさかんな音戸地区の牡蠣養殖を訪ねました。

熟れすぎていたり小さな傷があるなど、宅配でのお届けが難しい食材を子ども食堂に無償提供しています。

「フードロス(food

loss)」とは、FAO(国連食糧農業機関)によって、「人の消費に向けられる食料を特定的に扱うサプライチェーンの各段階における食料の量的減少」と定義づけられており、具体的にはフードサプライチェーンにおける生産時と、収穫後の取扱い(調整、輸送、貯蔵など)、加工時のロスを示しています。フードサプライチェーンの最終段階である小売や最終的な消費で発生する食料のロスは、「食料の廃棄(food

waste)」と呼ばれます。また、「食品ロス」という言葉は農林水産省によって「食べられるのに捨てられてしまう食品」と定義されています。

関連サイト:

FAO(国連食糧農業機関)

農林水産省

日本の食品廃棄物等は年間2,550万t。そのうち、本来食べられるのに捨てられる「食品ロス」は年間523万t(令和3年度推計値)で、日本人の1人当たりの食品ロス量は1年で約42kg。これは日本人1人当たりが毎日お茶碗一杯分に相当します。

関連サイト:

FAO(国連食糧農業機関)

農林水産省

「規格」とは、辞書では「さだめ。標準。特に工業製品の、形・質・寸法などの定められた標準。」と定義されていますが、食品流通における「規格」は、品物のサイズや形状、重さ、色、品質グレードなど様々な基準があります。

一般的な事例として、卵のサイズ(S,M、L)や、きゅうりの形(曲がっているもの、真っすぐなもの)、トマトの色あい(赤いものから緑のもの)、海苔の品質(特級品、一般品、ハネだし)、牛肉の格付け(肉質等級1、2、3、4、5)などがあり、その食品や生産者が属する業界や関係する流通ルートなどによっても異なります。

「規格」は、流通効率の向上や、消費者への付加価値の提供などの役割もありますが、その「規格」に合わないものは「規格外品」とされて、廃棄(フードロス)や格安の加工原料や非食品への転用など、本来目的であった食べ物としての利用ができなくなる要因にもなっています。

左から小さい順に、3S, 2S, S, MS, M, LM, OL, L, JL, KL, 2Lと重量で分けられています。 一般的に「牡蠣」そのものとして販売されることが多いのはM~2L以上の大振りのものが多いそうですが、「タカノブ食品」ではM未満の小ぶりな牡蠣も工夫して販売しています。『ふぞろいRadish』では、「ふぞろい

広島県産冷凍かき」として、3Sサイズの小粒な牡蠣を、小粒なサイズ感が活きる牡蠣飯などのメニュー提案とともに展開しています。

取材協力:タカノブ食品株式会社

「SDGs」とは、国連が定めた持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)のことで、期限がある測定可能な17の目標を掲げています。17の目標のうち、フードロスに関する目標として12番目に「つくる責任、つかう責任」があり、さらにその中の具体的なターゲットとして「12.3

2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。」と定められており、『ふぞろいRadish』としてコミットメントしていきます。

関連サイト:国際連合広報センター

「アップサイクル(Upcycle)」とは、原料や素材を、もう一度そのものとして使えるようにするリサイクルやリユースとは異なり、もとの形状や特徴などを活かしながら、新しいアイデアや価値を加えることで別の新しいモノに生まれ変わらせる、サステナブルな考え方・手法です。よく知られる事例として、古くなった帆布を、その強度やデザインを活かしてファッション雑貨に生まれ変わらせるものなどがあります。「アップサイクル」は主にアパレル業界が牽引してきた歴史がありますが、昨今では様々な領域で試みが広がってきており、『ふぞろいRadish』では規格外の食品を活かしたアップサイクル商品の開発にも力を入れており、食の新しい可能性を探っていきます。

参考サイト:一般社団法人日本アップサイクル協会