ピオーネは、巨峰に次いで生産の多いぶどうで、日本でとても人気のある品種です。昭和32年、静岡県の井川秀雄さんが「日本の気候風土に合った、巨峰に勝る品種」を目指し、「巨峰」と「カノンホールマスカット」を交配し誕生しました。もともとは「パイオニア」という名前でしたが、のちにイタリア語で「開拓者」を意味する「ピオーネ」と名付けられ、昭和48年に種苗登録されました。生涯1,000品種以上のぶどうの開発を手掛けた井川さんの最高傑作と言われています。大粒で糖度が高く、しまりの良い果肉が特長です。日本の風土に合ったこの黒ぶどうは、その後50年近くトップレベルに君臨し続けています。井川さんのぶどうへの情熱には頭が下がる思いです。

山梨県の一部でしか栽培されていないことから”幻の黒ぶどう”とも称される希少品種です。デラウェアより粒は少し大きく、濃紫色。お菓子を思わせるような甘く華やかな香りがあり、味も良いのですが、粒が落ちやすいことから青果市場にはほぼ出回らず、ワインなどの加工品として利用されています。らでぃっしゅぼーやでお届けできるのは、生産者である勝沼平有機果実組合の渡辺さんから「おいしいのでぜひお届けしたい」とご要望があったため。軽度の粒落ちは品種特有のもので、古くなったわけではありません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。※ポリフェノールが豊富で、服などに色が付かないようお気をつけください。

ある程度の年齢以上の方には、最もよく知られ、食べられてきた「デラウェア」。アメリカが原産の自然交雑種と言われ、1855年にオハイオ州デラウェアで命名発表されました。日本には1872年に入ってきたとされています。以前は贈答用の高級ぶどうとは一線を画し、手頃な価格で広く親しまれていましたが、近年では、年を追うごとに種類が増え、また食べやすさの増した大粒ぶどうに押され、栽培面積も年々減ってきています。粒が小さいためそのまま食べることが多いですが、皮つきのままスムージーにしたり、干しぶどうにするのもおすすめです。

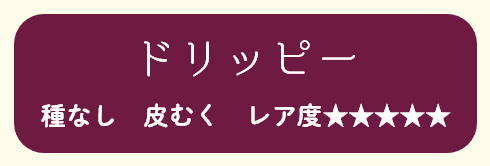

「ドリッピー」は、ぶどうの省力栽培方法を確立し、本まで執筆された”ぶどう先生”ことグリーンファーム山梨の小川孝郎さんが、「マルバルファー」と「ヒロムットシードレス」を交配して作り出した品種です。したたる雫で喉を潤すというイメージでつけた名前も、暑い夏にぴったりです。ぶどうは「シャインマスカット」のような人気品種がある一方で、生産者のオリジナル品種も多く存在します。ほかにも小川さんの手がける品種「レッドビューティー」を9月2週にお届けする予定です。ご期待ください。

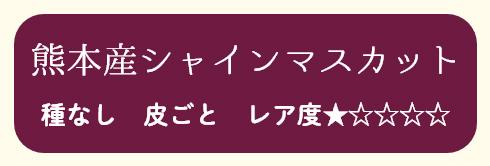

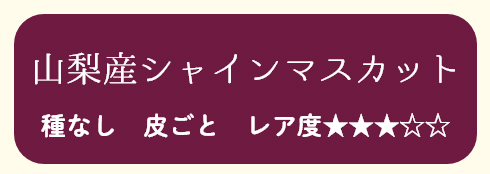

2006年に品種登録されたぶどうで、強いマスカット香やサクサクとした食感、皮ごと食べられるなど、ヨーロッパぶどうの特徴に加え、病気にも強く栽培しやすいアメリカぶどうの特長も受け継いだ優等生です。平成28年には全国の栽培面積がついに1,000ヘクタールを超え、広く知られるようになりました。見た目が重視される日本の市場では、鮮やかなエメラルドグリーンの果皮が一般的ですが、熟度が高くなるにつれ、甘みが濃厚になり果皮は黄味がかってきます。らでぃっしゅぼーやではさっぱりとした甘さのグリーンのものから、濃厚な甘さの味がかったものまで、適期に収穫しお届けいたします。どちらが届くかはお楽しみに。

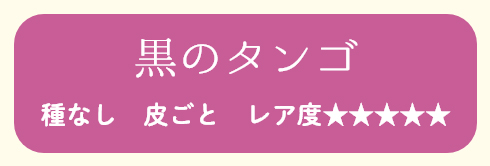

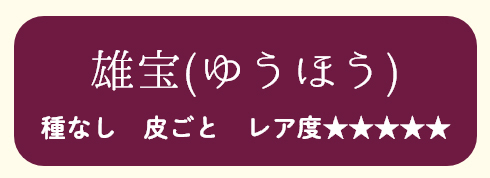

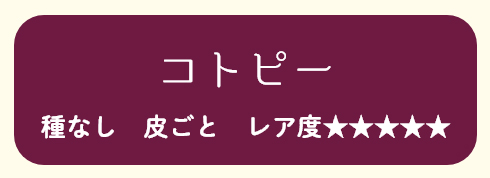

まだ栽培面積も少なく、市場にはほぼ出回っていない大変珍しいぶどうです。山梨県甲府市で米山孝之さんが「バラード」と「黒いバラード」を交配して作った新品種には、音楽繋がりのとてもおしゃれな名前がつけられました。皮ごと食べられる極早生の大粒の黒ぶどうで(皮が苦手な方は剥いてからお召し上がりください)、サクッとした食感の良さと、甘みと酸味のバランスが良い爽やかな風味を楽しめます。現代的な「シャインマスカット系品種」とは一線を画す、やや通好みのぶどうと言えるかもしれません。早生系のぶどうとして、今後が期待される品種です。

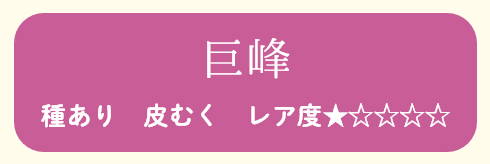

10年程前は日本のぶどう栽培面積の1/3を占めていた巨峰ですが、近年はシャインマスカットの台頭でその面積は減少し続け、逆に値上がり傾向にあります。巨峰の正式な品種名は「石原センテニアル」と言い、オーストラリアの「センテニアル」と岡山県産の「石原早生」の交配で1942年に誕生しました。自然のままだと色も薄赤で糖度も低い品種ですが、生産者が手作業で粒を間引いて育てることで、黒紫色の大玉で甘みの強い「巨峰」になります。近年は種なしが主流ですが、種ありの方が香りやコクが強いと言われており、らでぃっしゅぼーやでは一部を除き、大部分を「種あり」でお届けいたします。

「巨峰」より甘く、香りも食感もよく、栽培もしやすいぶどうを”と、国の研究機関(農研機構)が開発し、2001年に品種登録されたのが「ハニービーナス」です。やわらかな果肉の大粒赤ぶどう「紅瑞宝(べにずいほう)」と”はちみつぶどう”の異名を持つ甘さの強い「オリンピア」の掛け合わせで作られました。白ぶどう(皮が緑色のぶどうを指します)の中ではトップクラスの甘さを誇り、薄い皮ごと食べられます。宮崎県が最大の産地ですが、ぶどう栽培面積の1%にも満たない希少な品種です。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。

藤沢で稔ったぶどうだから「藤稔(ふじみのり)」。神奈川県藤沢市の青木さんが育種した大粒の黒ぶどうです。大粒で、しかし傷みの早い「井川682号」と、食味も日持ちもよい「ピオーネ」を掛け合わせて作られ、1985年に品種登録されました。500円玉大になることもあるほど粒が大きく、甘みも強く、果汁もたっぷりです。近年は猛暑で色づきが悪くなったり、大雨の影響で実が割れるなど、天候の変化に悩まされることも多くなりましたが、品種別栽培面積ではベスト10に入る人気ぶり。全国で栽培されていますが、その半分近くが山梨県で作られています。

「ブラックビート」は、柑橘の不知火で有名な熊本県宇土郡不知火町(現宇土市)の河野さんが、「藤稔」と「ピオーネ」を交配、そこから選抜育成した品種で、2004年に品種登録されました。「藤稔」が「井川682号」と「ピオーネ」の交配種で、さらにそこに「ピオーネ」を交配したのです。「藤稔」譲りの大きな粒と、「ピオーネ」譲りの甘さがあり、さらに酸味や渋みが少ないため、後味がスッキリしているのが特長です。皮離れがよい品種ですが、皮は比較的薄く、渋みも少ないのでお好みで皮ごとでも食べられます。

2018年に品種登録された「甲斐ベリー3」の商標名が「ブラックキング」です。「ピオーネ」と巨峰系品種の「山梨46号」の掛け合わせで誕生しました。山梨県の新たな黒ぶどう品種として期待され、県内での生産量は着実に増えつつあります。大粒で果汁が豊富、酸味は少なく上品な甘さのぶどうです。名前に「ブラック」がつく品種には「ブラックビート」「ブラックオリンピア」を始め多くありますが、名前通りブラック系ぶどうの新たな「王様」となれるかどうか、今後注目したい品種です。

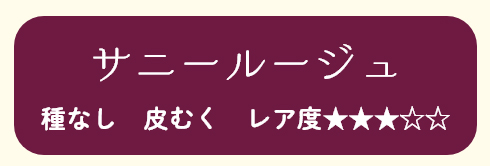

「デラウェア」より大粒の早生の種なしぶどうを目指し、国の研究機関(農研機構)が開発、2000年に品種登録されたのが「サニールージュ」です。1977年の「ピオーネ」と「レッドパール」の交配から始まり、23年を経てようやく誕生しました。「デラウェア」は好きだけど果実が小さくて…という方にピッタリの品種です。果皮の色は紫赤から濃紫、強い甘みがあり、酸味も少なく、「デラウエア」のように口の中でつるっと皮が剥けます。また、「フォクシー香」と呼ばれる独特の香りを持っています。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。

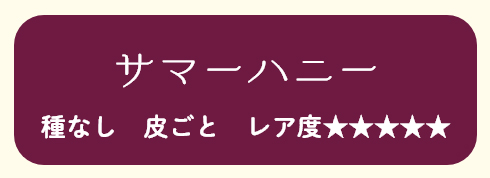

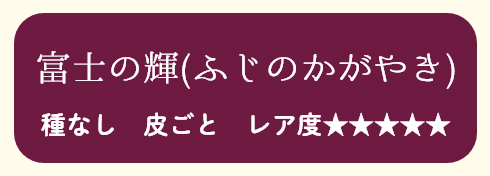

グリーンファーム山梨の小川さんが栽培する「サマーハニー」は、「シャインマスカット」と「ウィンク」を組み合わせで作られました。この組み合わせでは近年さまざまな品種が誕生しており、「レッドビューティー」、「富士の輝(ふじのかがやき)」も同じ系統のぶどうです。2023年6月の時点では、インターネットで検索しても1件も該当しないほど、まだ市場に出回っていない珍しい品種です。香り、甘み、酸味のバランスが良く、皮ごと食べられます。果汁たっぷりで、夏にぴったりな爽やかなぶどうをお楽しみください。

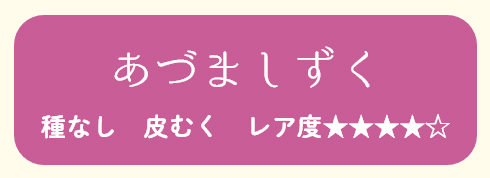

このぶどうを栽培している羽山園芸組合のある福島県では、平成初期頃、ぶどうの栽培面積の4割は「巨峰」でした。しかし、関東以西に比べると熟期が遅く、栽培に適した地域も限定されるのが悩みでした。それを解消するため農研機構によって開発されたのがこの「あづましずく」です。「ブラックオリンピア」と「四倍体ヒムロッド」を交配して誕生し、2001年に品種登録されました。福島県では「巨峰」より20~30日も早く収穫される極早生の大粒黒ぶどうです。やわらかめの果肉は、ほどよい甘みで酸味は少なく、「フォクシー香」と呼ばれる独特の香りを持っています。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。

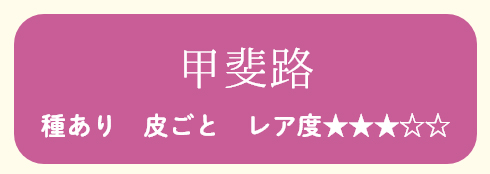

1955年に「フレームトーケー」と「ネオマスカット」の交配で育成されましたが、栽培技術の安定のために試作を重ね、品種登録されたのは20年後の1977年でした。山梨県にある植原葡萄研究所の傑作と呼ばれる、欧州系赤ぶどうです。果皮は明るい紅色で、甘みが強く、マスカット香があります。皮は薄いのでそのまま食べられます。山梨で誕生し、9割以上が山梨県産という、生粋の”やまなしっ子”ですが、収穫時期が9月以降になり、他品種と比べて栽培期間が長くなるため、病気で収穫量が減ることも。そのため、最近では他品種への切り替える生産者が多くなりました。そう遠くないうちに幻の品種になるかもしれません。ぶどうの世界も栄枯盛衰です。

2006年に品種登録されたぶどうで、強いマスカット香やサクサクとした食感、皮ごと食べられるなど、ヨーロッパぶどうの特徴に加え、病気にも強く栽培しやすいアメリカぶどうの特長も受け継いだ優等生です。平成28年には全国の栽培面積がついに1,000ヘクタールを超え、広く知られるようになりました。見た目が重視される日本の市場では、鮮やかなエメラルドグリーンの果皮が一般的ですが、熟度が高くなるにつれ、甘みが濃厚になり果皮は黄味がかってきます。らでぃっしゅぼーやではさっぱりとした甘さのグリーンのものから、濃厚な甘さの味がかったものまで、適期に収穫しお届けいたします。どちらが届くかはお楽しみに。

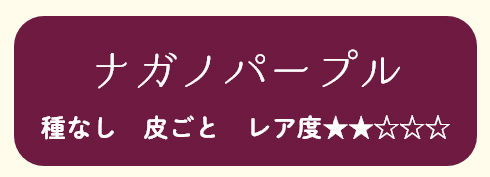

1990年に長野県果樹試験場(須坂市)で「巨峰」と「リザマート」を交配し、そこから選抜・育成された長野県のオリジナル品種です。品種登録された2004年以降、2017年まで長野県内でしか栽培が認められていませんでしたが、2018年に他県での栽培も解禁となり、栽培面積はまもなく全国トップ10に入りそうな勢いで増え続けています。大粒で果汁もたっぷり。香りもよく、ポリフェノールを多く含んだ皮ごと食べられるのが魅力です。今後、目にする機会が増えるのま間違いないでしょう。

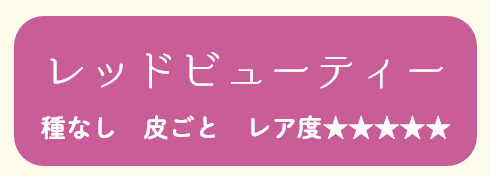

「シャインマスカット」と「ウィンク」の交配品種で、果汁たっぷりの果肉は甘みが強く、酸味は少なく、皮ごと食べることができるぶどうです。親のぶどうはどちらも、山梨県が生んだ名品種「甲斐路」の系統。栽培する小川さんは、「病気にも弱いし、収量もシャインマスカットほどよくないけれど、シャインマスカットと同じ時期の赤ぶどうで、皮ごと食べられるものを」とこの品種を作ることを決めたそうです。小川さん渾身の「レッドビューティー」をお楽しみください。(皮が苦手な方は剥いてからお召し上がりください)

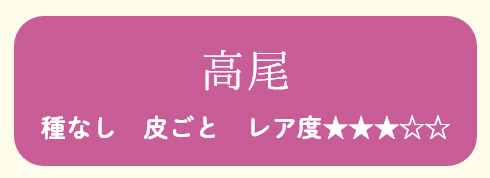

1956年に東京都農業試験場(現・農林総合研究センター)の芦川さんが、巨峰から育成・選抜した種なしぶどうです。黒ぶどうとしては珍しく皮ごと食べられます。東京都を代表する山である高尾山にちなみ「高尾」と命名されました。栽培管理が困難なため当初はほとんど広まりませんでしたが、その後、味の良さに惚れ込んだぶどう農家が少しずつ栽培面積を広げ、今では「贈答用の高級ぶどう」として定着しています。本日お届けしたのは、山形県置賜地方のぶどう名人、大野さんが栽培したものです。「誰でも作れるぶどうはおもしろくない」と、あえて「高尾」を栽培された逸品です。

シャインマスカット系期待の新品種として、「天山」と「シャインマスカット」の交配で誕生した品種です。皮が薄い高級白ぶどうとして、山梨県や岡山県で徐々に栽培が広まりつつあります。果皮は「シャインマスカット」同様に、一般的には美しいエメラルドグリーンですが、熟度が高くなるにつれ、甘みが濃厚になり果皮は黄味がかってきます。大変大粒で、パリっとした皮ごと食べられる、と欧州系ぶどうの性質が強く出ています。シャキっとした果肉はジューシーで、爽やかな甘さが特徴です。次世代シャインマスカットの雄となれるでしょうか!?今後が期待される品種です。

シャインマスカット系期待の新品種として、植原葡萄研究所が「シャインマスカット」と「ロザリオロッソ」を交配、育成して誕生した品種です。「シャインマスカット」に比べ、果皮は黄色味が強く、ボリューム感があり、熟した果肉には透明感が出てきます。糖度が高く、サクサクとした食感で、爽やかなマスカットの香りを強く感じられるのが特長です。白ぶどうの13号ということから、この名がつけられました。作り手は非常に少ないですが、「シャインマスカット」以上に果皮が薄く、種もない、食べやすい品種です。生産者の間でも非常に評価が高く、「シャインマスカットの次にくるのはこれだ!」と言われる期待の新品種です。

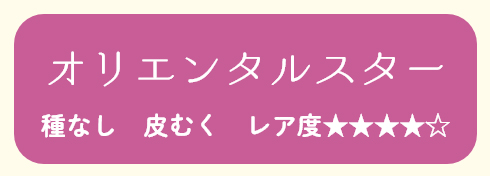

近年ぶどう界を席巻した「シャインマスカット」を生み出した、農研機構によって作られた品種です。「安芸津21号(「スチューベン」×「マスカット・オブ・アレキサンドリア」)」に「ルビーオクヤマ」を交配して誕生し、2007年に品種登録されました。「安芸津21号」は「シャインマスカット」の片親でもあるため、「シャインマスカットの兄弟」とも言われます。大粒な果肉はしっかりとして歯切れがよく、甘みが強いのが特徴です。皮をむいて食べるのが一般的ですが、「巨峰」に比べると剥きにくいため、皮ごとでも食べられます。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。

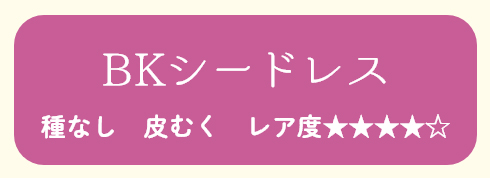

1990年に九州大学の付属農場で「ベリーA」と「巨峰」を交配した実生から選抜された品種で、2011年に品種登録されました。”seedless(シードレス)”の名前通り、元々種がほとんどない品種のため、農薬処理の必要がありません。ちなみに、"BK"は親品種の「ベリーA(B)」と「巨峰(K)」それぞれの頭文字から取っています。皮を剥いて食べる品種ですが、皮離れがよく、大粒で種がないため、食べやすいのが特徴です。「巨峰」「デラウェア」「ピオーネ」に比べると甘みは強めで酸味は弱めです。まだまだ栽培面積は少ないですが、今後人気が出そうな期待品種の一つです。

山梨県の志村葡萄研究所で「シャインマスカット」と「甲斐乙女」の交配で誕生したぶどうです。この組み合わせでは近年さまざまな品種が誕生しており、「レッドビューティー」も同じ系統のぶどうです。果皮は鮮やかな紅色で「赤いシャインマスカット」とも呼ばれます。甘味と酸味のバランスがよく、しっかりとした果肉で皮ごと食べられます。「甲斐乙女」の親である「甲斐路」の系統でもありますが、裂果や病気にも強く「甲斐路」後継品種としても期待されています。次世代を担うサラブレッド的品種とも言えるぶどうです。

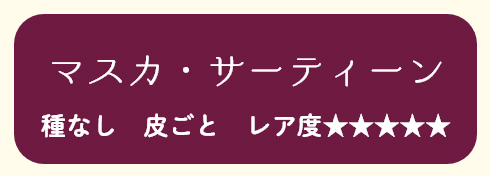

山梨県の志村葡萄研究所で「シャインマスカット」と「ウィンク」の交配で誕生したぶどうですが、2020年に品種登録が出願されたものの登録はされませんでした。この組み合わせでは近年さまざまな品種が誕生しており、「レッドビューティー」も同じ系統のぶどうです。果皮は赤紫~紫黒まで色のバラつきがありますが、「ブラックシャインマスカット」とも呼ばれます。非常に大粒で、”蜂蜜のよう”と比喩されるほどの強く濃厚な甘みと、パリッとした食感が特徴です。ぶどう農家では「今後栽培してみたい」との呼び声も高く、「シャインマスカット」の後継として期待の品種ですが、まだまだ栽培量は少ない珍しいぶどうです。

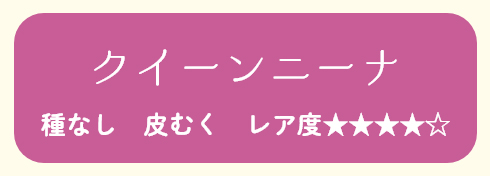

近年ぶどう界を席巻した「シャインマスカット」を生み出した、農研機構によって作られた品種です。「安芸津20号」と「安芸クイーン」を交配して誕生し、2009年に品種登録されました。「安芸津27号」の「27」と、スペイン語で女の子を意味するNINA(ニーニャ)にちなみ「クイーンニーナ」と命名されました。果皮は美しい赤色で、大粒な果肉はしっかりとして歯切れがよく、酸味が少ないため甘みが強く感じられます。「フォクシー香」と呼ばれる独特の香りを持っており、晩生の赤ぶどうとして今後が期待されています。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。

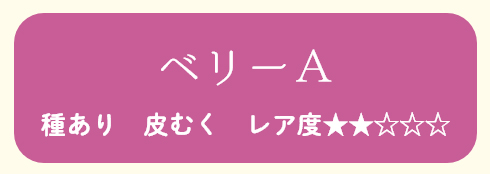

「ベーリー」と「マスカット・ハンブルグ」を交配、育成して誕生した新潟県生まれの「ベリーA」は、”日本のワインぶどうの父”と呼ばれる川上善兵衛さんが1940年に命名、発表した品種で、正式には「マスカット・ベーリーA」と言います。当時、川上家と親交のあった勝海舟から葡萄酒を振る舞わたことに端を発し、1890年に葡萄園を始めました。しかし海外から輸入した苗木をうまく育てることができなかったため、自園で品種改良を重ね、生涯育成した新種約10,000株のうちのひとつがこの「ベリーA」です。赤ワイン用品種としては国内生産量第1位。生食用は8月下旬~10月上旬まで出荷されますが、より深く濃厚な味わいが楽しめる10月が生産者のおすすめです。

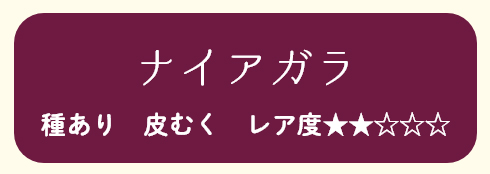

1872年にアメリカのニューヨーク州で育成された品種で、親は「コンコード」と「キャサディ」です。日本には、”日本のワインぶどうの父”と呼ばれる川上善兵衛さんよって1893年に輸入されたのが始まりです。果皮の色は緑~黄緑色で、甘みが強く、果汁が豊富。「フォクシー香」と呼ばれる独特の香りを持っており、白ワイン用品種として人気があります。栽培面積はベスト10入りするほど大きいのですが、果皮が薄く輸送に向かないため、加工品として利用されることが多く、生食向けの流通量はそれほど多くありません。強い香りと甘さを最大限に楽しむために ①デラウェアを食べるように口に含み、果肉一緒に皮の中にある果汁を吸う ②甘さと香りを楽しみ、種は出さずに飲み込みましょう

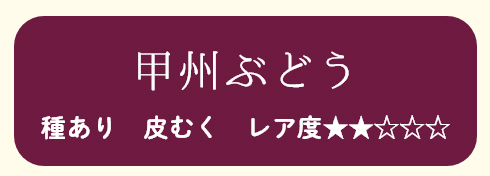

「甲州」の由来については、①奈良時代の高僧・行基がぶどうの樹を発見し、薬草として育てたのち村人にも広まった ②勝沼の雨宮勘解由が自生の山ぶどうと異なる蔓植物を発見し、持ち帰り植えた の2説があるそうです。江戸時代には勝沼がぶどうの産地として記されていて、かの松尾芭蕉も「勝沼や馬子も葡萄を食ひながら」と詠んでいます。近年では2004年に「甲州ワインプロジェクト」で白ワイン「Koshu」が完成し、日本料理に合うワインとして評価されています。酸味も甘さもほのかで、上品な味わいが特徴。皮を剥いて食べるのが一般的ですが、「香りのよい果皮ごと食べ、種も飲み込む」のが通の食べ方と生産者は言います。

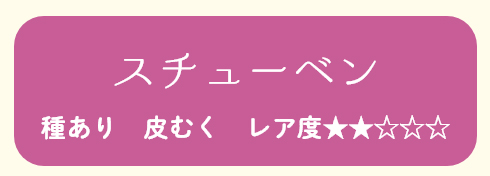

ほとんどのぶどうが市場から姿を消す10月下旬から旬を迎える「スチューベン」。ニューヨークの農業試験場が「ウェイン」と「シュリンダン」を交配し育成したのが始まりです。日本では、ニューヨークと緯度がほぼ同じ青森県が生産の8割を占め、寒い地域での栽培が盛んです。糖度が高いことから貯蔵に適しており、冬の間おいしく食べることができるのが最大の長所。「皮と果実の間」が一番甘いといわれているため、デラウェアを食べるように口に含み、果実はそのまま噛まずに飲み込み、皮に残った果汁も吸ってください。

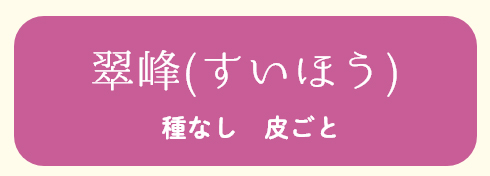

巨峰から生まれた「ピオーネ」に巨峰の親である「センテニアル」を戻し交配して生まれた白ぶどうです。白ぶどうは「シャインマスカット」や「ロザリオビアンコ」のように果肉がしっかりして、果汁が少なめのものが主流ですが、「翠峰」はピオーネ譲りの軟らかい果肉と豊かな果汁が特徴です。福岡生まれの品種ですが、現在は岡山を中心に栽培されています。同じ親から生まれたぶどうに「高妻(たかつま)」という黒ぶどうがあります(長野県で育種されたため、戸隠連峰最高峰の高妻山から命名されました)。親が同じでも違っ出てくるのは不思議ですね。

イタリアまたは北アフリカが原産とされる、古くから親しまれてきたぶどうです。軸から突起状に出た果粒がとても印象的で、そのエレガンスな粒の形から「レディーフィンガー」の別名でも知られています。果皮は美しい黄緑色。非常に皮が薄く締まりのある果肉はサクッとした食感で、酸味が少ないのが特徴です。政府の統計データに計上されないほど生産量は非常に少なく、ほとんどが地元で消費されるか、贈答用とされるぶどうです。

フランスが原産とされる白ぶどうです。マスカットと比べるとひと回り大きな黄色みがかった緑色の粒で、しっかりとした果肉とさっぱりとした甘みが特徴です。皮ごと食べる品種としては、少し皮が厚めに感じるかもしれません。一時は多く栽培されていましたが、最近では目にすることは少なくなりました。「シトロンネル(Citronnelle)」はフランス語で”柑橘系の香りを持つ植物”を指しますが、柑橘の香りはしないこのぶどうに「シトロンネル」と名付けられたのは不思議です。

長野県で「高墨(たかすみ)」という巨峰系品種の交雑実生から選抜して育成された大粒の赤ぶどうです。栽培が難しく生産量は少ないため、市場にもあまり出回らない希少な品種です。皮はやや厚みがありますがむきやすく、濃厚な味で食べやすいぶどうです。一般的に出回れば人気が出るポテンシャルを秘めていますが、シャインマスカットなどと比べて栽培難易度は高く、かなりこだわりを持った生産者しか作っていない印象です。今後栽培が広がって行くことは考えにくい品種ですが、貴重な赤系の大粒ぶどうとして今後も存続して欲しいぶどうの一つです。

山梨県の志村葡萄研究所で「シャインマスカット」と「ウインク」を掛け合わせて誕生したぶどうです。非常に大粒で、桃のような凹凸を持つ粒と、はじける食感が特徴です。本来は赤色の品種ですが、日当たり具合により一部が黄色っぽくなることがあります。糖度は高いですが、りんごやさくらんぼを思わせる酸味と香りがあり、食味はさわやかです。皮ごと食べる品種としては、少し皮が厚めに感じるかもしれません。今後、紅系大粒ぶどうとして、シャインマスカットように広まることが期待されています。

福島県果樹研究所が育成した、福島県のみで苗木が出回っているオリジナル品種です。同じ福島生まれの品種「あづましずく」の兄弟品種と言ってよく、「ブラックオリンピア」と「四倍体ヒムロッド」を交配して誕生しました。「あづましずく」は「巨峰」に似た黒ぶどうですが、「ふくしずく」は白ぶどうで、やや酸味が強いものの糖度が高く、香りが高くジューシーな味わいのぶどうです。種なしになるよう栽培していますが、まれに種が残ってしまうこともあります。ご注意ください。